L'Afrique sous perfusion !

Le développement africain se dirige à grands pas vers l’abime. Une descente aux enfers induite par la direction excentrée suivie par son économie.

De quoi s’agit-il ?

L’Afrique, continent de loin le plus doté du monde en ressources naturelles, se trouve paradoxalement être aux trousses de l’Occident pour financer son développement.

Elle vit actuellement dans un état d’hibernation de conscience savamment programmée par les puissances occidentales. On lui a fait avaler, entre autres, quatre immenses couleuvres :

La première est que son Dieu est le diable en personne, qu’il faut le rejeter et le mépriser et n’adopter que le Dieu chrétien ou arabe pour mériter le salut. Et voilà l’Africain déraciné spirituellement et ayant perdu tous ses repères ;

La deuxième est que sa culture et ses valeurs sont exécrables et que les seules références valables sont celles de l’occident, et voilà l’Afrique sans âme propre ;

La troisième est l’acception foncièrement excentrée de la notion de développement, abordé comme une succession de raccommodages sectoriels, de croissance quantitative, d’accumulation d’aides et de lutte contre la pauvreté, alors qu’il est exclusivement une dynamique interne ;

La quatrième, aussi fatale, est de lui faire croire et accepter qu’elle n’a pas d’argent et que ce dernier se trouve dans les institutions de Bretton Woods, dans le système des Nations Unies, chez les investisseurs étrangers, dans l’aide bilatérale, etc., alors qu’elle détient suffisamment de ressources et de réserves pour être la première puissance financière mondiale.

Et pour couronner le tout, l’éducation qui lui est servie jusqu’à présent est une éducation élitiste, en langues étrangères, totalement déconnectée des valeurs, traditions, et aspirations de la population, et oublieuse de ses talents et ressources à exploiter.

Les quatre pieds de son équilibre socio-économique et son substratum éducatif sont ébranlés ; la dégringolade en cours est une véritable catastrophe. Il faut réagir vigoureusement, mais la réaction est d’autant plus difficile que la chute provient de très haut, du haut de la pyramide pharaonique.

L’Afrique n’aura de salut qu’à travers une refondation intégrale de ses valeurs et de ses paramètres d’action. D’abord en sortant des sentiers battus qu’elle parcourt par ignorance, puis en modifiant fondamentalement ses choix sociaux et économiques.

Cette refondation concerne toutes les couches sociales. C’est la raison d’être de ce panel.

D’abord éliminons les notions erronées sur le développement.

I. QU’EST-CE QUE LE DEVELOPPEMENT ?

Schumpeter, le père de « La théorie du Développement Economique » le définit comme :

“Un changement dans le système qui émane de l’intérieur du système, et non pas à partir de apports extérieurs. C’est un changement spontané et discontinu dans les canaux du flux, une perturbation de l’équilibre, qui sans cesse modifie et déplace l’état d’équilibre antérieur ».

Exprimé plus simplement c’est le déploiement d’un noyau ou d’une semence selon les lignes de force qui le ou la caractérisent. Le développement se comporte exactement comme une semence ou une graine : on la plante et elle croit conformément au potentiel contenu dans sa structure.

En d’autres termes, c’est une dynamique interne, un processus autonome, un moteur qui n’obéit qu’à une activation interne.

Définitions : Dynamique interne vs endogénéité

Ce caractère de dynamique interne sera appelé « endogénéité » dans ce document, et l’attribution de ce caractère sera désigné comme « endogénéisation ».

II. QU’EST-CE QUI N’EST PAS LE DEVELOPPEMENT ?

(TOUT CE QUI NE JAILLIT PAS DE L’INTERIEUR !!!)

Procédons par élimination

A. DEVELOPPEMENT ET CROISSANCE

La croissance réside dans la quantité, et le développement, dans la qualité, la distribution, la productivité interne des acteurs, l’intégration intersectorielle de l’économie, la propriété interne des marchés (facteurs et produits) et le taux de valorisation interne des ressources.

Conséquences :

Une croissance insuffisante mais basée sur une structure internement intégrée de l’économie est, de loin, préférable à une croissance exponentielle qui le déséquilibre.

La croissance provenant de multinationales ou simplement d’exportations de matières brutes sans valeur ajoutée, paradoxalement tue le développement. Il ne convient pas d’investir dans l’exportation du brut, mais avant tout dans sa transformation, et accessoirement dans l’exportation du surplus.

Avis au secteur privé africain : Attention aux investissements d’opportunité, tels que les occasions intéressantes d’importation de produits finis de consommation courante ; il faut plutôt investir pour les reproduire localement. Eviter d’investir dans l’importation à moyen et long terme dans les produits finis, mais simplement sur le court terme aux fins de réplication interne. Ce raisonnement est valable également pour les biens d’équipement. La viabilité du secteur privé africain réside dans les investissements de structuration interne de l’économie et du marché africain. Actuellement il n’est qu’un appendice du marché mondial, soumis à ses manipulations, parce qu’il est victime, au même titre que les gouvernements eux-mêmes, de la confusion courante entre croissance et développement.

Autant les investissements massifs dans l’économie de traite (café, cacao, coton, etc.) contribuent considérablement à la croissance économique, autant ils sont des facteurs de désarticulation pointue de l’économie. Pour en faire des facteurs de développement il faut les réintégrer entièrement dans l’économie nationale.

Les investissements sectoriels promus par les incitations gouvernementales, pour porteuses de croissance qu’ils soient, n’ont d’intérêt pour le développement que dans la mesure où ils sont orientés vers l’articulation intersectorielle de l’économie.

L’économie peut se contenter d’incitations (facilitation des opportunités de croissance), mais le développement, lui, exige un pilotage précis et interne, selon le tracé d’une vision et les exigences de la dynamique structurelle.

Ainsi la croissance ne saurait être un objectif en soi, seuls les gains structurels et les améliorations qualitatives peuvent valablement l’être.

Conclusion

Les analyses basées sur la croissance et non sur les progrès structurels sont trompeuses, vides de sens et sans intérêt pour l’appréciation du potentiel de développement. La communauté internationale nous égare sciemment en choisissant délibérément le paramètre de croissance pour jauger et orienter nos économies. Il faut sortir de ce ghetto.

B. DEVELOPPEMENT ET AIDE

De par sa définition, le développement est une fonction inverse de l’aide extérieure, et une fonction directe de la capacité interne de production, de mobilisation et d’allocation judicieuse de ressources internes.

L’aide favorise la dépendance économique, qui elle-même engendre ou accroît la pauvreté structurelle.

Les projets comportant des équipements entièrement livrés par l’extérieur sont préjudiciables à l’auto-développement des peuples : c’est le cas de la plupart des projets d’hydraulique, d’énergie, de constructions et d’équipements sanitaires pompeusement inaugurés par les gouvernements africains et considérés comme des avancées en matière de développement. Tout au plus seraient-ils éligibles au développement s’ils limitaient les équipements à des échantillons reproductibles localement, ce qui est rarement le cas. De même les projets d’infrastructures exécutés avec des matériaux importés (bitumes, pavés, verreries, ferronneries, etc.), sont des réalisations qui font reculer la cause du développement. Elles ne sont des avancées que si elles utilisent les matériaux locaux et sont l’œuvre des artisans et corps de métier locaux.

Les projets clés en mains du type Eximbank sont les pires ennemis du développement pour la simple raison que la conception, la mise en œuvre et le coût échappent au bénéficiaire qui doit en plus aveuglément payer la dette. L’idée même de se faire construire par d’autres ses immeubles, ses ouvrages, par d’autres peuples et nationalités est antiéconomique et constitue un recul stratégique dans les perspectives de développement en ce sens que c’est une occasion perdue d’avancée technologique de l’État, en général, et des corps de métiers et des groupes-cibles, en particulier.

Or les gouvernements africains inaugurent en toute bonne foi depuis les indépendances des milliers de réalisations offertes par des institutions internationales ou bilatérales qui sont pourtant autant de tombeaux du développement. S’ils le savaient ils auraient fait de grandes avancées vers l’émergence depuis des décennies. Il faut mettre les populations et spécialités africaines au travail plutôt que de les assister. Cela assure leur maturité interne et leur compétitivité internationale. Le contraire les ridiculise et retarde leur potentiel de progrès. Les institutions internationales et bilatérales le savent bien mais ont avantage à nous maintenir dans cet état de dépendance dont ils profitent pour nous exploiter. Méfiez-vous de l’aide : c’est un génocide organisé du potentiel de progrès de l’Afrique.

On ne possède vraiment que ce que l’on a produit soi-même, le reste est une illusion, qui peut cacher une pauvreté psychologique profonde.

Ce qui est gratuit détruit, seul ce que l’on produit construit.

Sur le plan individuel : celui qui ne conçoit sa survie qu’en termes de concours extérieur est économiquement dépendant, c’est- à -dire pauvre. Le développement est autofinancé et auto-réalisé ou n’est pas.

De même il y a des degrés dans l’autosuffisance elle-même : emploi salarié vs auto emploi. Lorsque vous avez le choix entre un emploi et une affaire ou business, il ne faut pas hésiter : un business vous réalise et peut vous faire faire fortune, tandis qu’un emploi ne peut que vous faire gagner votre vie. Or cette dernière n’est pleine que si elle est le résultat de votre créativité, c’est-à-dire la combinaison dynamique entre vos talents et les ressources de votre environnement immédiat. Un job vous confine à la volonté de votre employeur. Cela ne vous fait pas progresser. C’est votre création qui fait votre authenticité et qui vous donne de la valeur.

L’africain a été éduqué à ne prendre d’initiative qu’en fonction ou en termes de potentiel d’aide à recevoir. Il a perdu les valeurs de solidarité et de partage qui figurent pourtant dans son héritage ancestral et qui sont des facteurs de multiplication. Nous sommes formatés pour la mendicité. Cela est palpable dans les mentalités individuelles et collectives, depuis les ménages, les communautés de bases, les administrations publiques et privées jusqu’au sommet de l’État. Ce dernier court après l’aide ou les concours gratuits, au même titre que les collectivités, les communautés de base et les individus. On trouve même légitime de s’approprier les ressources publiques ou de tricher une personne considérée comme aisée, tels que les fonctionnaires ou les gens de la classe moyenne ou dirigeante et, pis encore, les Blancs. Le contraire est considéré comme stupide. La quête et la culture de la gratuité sont un mal infantilisant qui mine énormément les perspectives de maturité et d’essor de l’Afrique.

Il n’y aura pas de développement si on ne réagit pas vigoureusement à cette tendance. L’éducation de l’Afrique nouvelle est appelée à prendre ce problème à bras le corps. Ce qu’on veut faire il faut apprendre à l’entamer avec les moyens de bord et compter avec le temps et la constance : les monuments et temples anciens ont été construits en termes de décennies et même de siècles ; plusieurs générations se sont succédés pour les réaliser.

L’économie du recevoir doit être remplacée par l’économie du partage, l’économie capitaliste par l’économie communautaire qui est plus conforme à nos traditions, mais aussi plus féconde et plus porteuse d’abondance et d’avenir. En effet les réussites isolées résistent difficilement à la convoitise et à la concurrence, les gains des réussites partagées sont exponentiels parce que bénéficiant de l’effet multiplicateur des échanges de connaissance.

L’Afrique doit donc se décomplexer, compter sur ses propres moyens pour se prendre en charge.

C. DEVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT PRIVE ETRANGER

L’investissement privé étranger peut apporter la croissance, mais l’espace qu’il occupe peut être un frein irréparable au positionnement des acteurs internes, seuls porteurs de dynamique structurelle. En ce sens l’IDE (Investissement Direct Etranger) est l’ennemi mortel de la dynamique interne, donc du développement. Mais pour le remplacer il faut se mettre soi-même au travail, promouvoir systématiquement l’entrepreneuriat national sur toutes les pistes du plan d’intégration intersectoriel de l’économie.

Mieux vaut se donner le temps nécessaire à l’organisation méthodique de ce positionnement, que de vouloir précipiter une croissance pure préjudiciable au vrai développement.

Les zones franches, destinées à attirer les investisseurs dans des aires dépourvues de taxes sont les tombeaux du développement national. Ce dernier est victime de la confusion entre croissance et développement. Loin de constituer des avancées économiques, les investissements étrangers massifs précipitent la déstructuration de l’économie et l’installent dans une dépendance irréversible. C’est une erreur fatale au développement. Plutôt que des zones franches industrielles, il faut des pôles industriels nationaux, du genre CNPPME, (Centre National de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises) réservés à la promotion du secteur privé national.

Sur l’instigation des institutions financières internationales, l’Afrique est tombée dans le piège fatal de courir constamment après les investissements privés internationaux plutôt que de privilégier et de protéger l’investissement privé national contre leur intrusion.

L’IDE est l’une des menaces les plus insidieuses, mais cependant des plus courtisées, au développement de l’Afrique.

Il convient de réagir vigoureusement par une endogénéisation systématique de l’investissement. Mais attention, il faut procéder à la structuration de ces investissements pour obtenir une dynamique durable de progrès.

D. DEVELOPPEMENT ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

Lutte contre la pauvreté et développement sont deux processus foncièrement contradictoires et inconciliables.

En effet l’allègement de la pauvreté tend à fournir aux pauvres les moyens de se contenter de l’aide extérieure au lieu de créer leur propre richesse, aggravant ainsi les racines de leur pauvreté.

L’allégement du « fardeau » des pauvres est la meilleure façon d’annihiler leur productivité et leur capacité d’auto-assistance, deux attributs fondamentaux du développement. La notion même de pauvreté est le résultat d’un malheureux malentendu. L’ironie et le vrai piège de la lutte contre la pauvreté consistent à faire croire aux peuples les plus dotés en ressources naturelles qu’ils sont pauvres, tout en étant exploités par d’autres nations.

En réalité il ne faut pas lutter contre la pauvreté, on la renforce en le faisant. Il faut plutôt CREER LA RICHESSE DU PAUVRE D’AUJOURD’HUI, sans même attendre d’atteindre des objectifs futurs. Les générations actuelles ont le devoir, le droit et la possibilité de se prendre entièrement en charge, AUJOURD’HUI MEME. Il convient de leur faire saisir cette opportunité.

L’enfant gâté : Le commandement « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », loin d’être une malédiction comme on pourrait l’interpréter dans le contexte biblique, est l’expression d’une loi naturelle selon laquelle la couronne n’est décernée qu’à celui qui en a fait l’effort.

Les ODD (Objectifs de Développements Durables) sont le résultat de l’hypocrisie de la communauté internationale qui ne veut pas s’engager dans le seul processus qui vaille : installer l’Afrique dans l’autosuffisance qui risque de dévoiler et contrecarrer l’exploitation dont elle est victime. Du reste faut-il être dupe d’une lutte contre la pauvreté qui consiste à favoriser le placement massif d’équipements étrangers dans l’éducation, la santé, l’énergie, l’eau, les infrastructures ? Non, ces réalisations étrangères sont une négation du développement ; ce dernier n’intervient que lorsque les projets envisagés sont conçus de manière à ce que les équipements installés soient réélaborés, reproduits et démultipliés par les populations-cibles elles-mêmes.

Il faut sortir du complexe de pauvreté et mettre les populations au travail, c’est-à-dire à un travail consciemment élaboré et organisé. C’est la seule chose intelligente à faire.

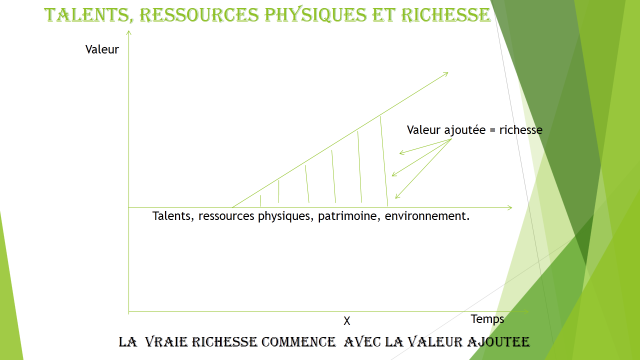

E. RESSOURCES PHYSIQUES ET RICHESSE

Les ressources naturelles, les héritages, les possessions immobilières, toutes catégories confondues, sont un patrimoine inerte, elles ne deviennent richesse que dans la mesure où elles sont exploitées.

La vraie richesse réside dans la valeur ajoutée et/ou le potentiel productif qui leur sont conférés par l’exploitation ou le placement.

La démarche de développement consiste à conserver jalousement et valoriser permanemment le patrimoine.

Secteurs dits de souveraineté ou stratégiques : les ressources naturelles, terres, les minerais, les ports, les aéroports, l’eau, l’énergie, les communications, les télécommunications, la sécurité. Pour préserver la dynamique interne, ils doivent être rigoureusement réservés aux nationaux. Leur cession équivaudrait à une asphyxie économique.

Le mal africain réside dans son incapacité à reconnaitre et mettre en valeur ses immenses ressources naturelles et pis encore dans sa propension à en confier l’exploitation à l’étranger. Et c’est cet exploitant étranger qui s’enrichit sur son dos.

Le même raisonnement est valable pour les talents. Ils sont destinés à l’épanouissement de l’individu et à servir par ce biais celui de la communauté entière. Leur non-exploitation est une négation du potentiel de développement personnel.

L’objectif de l’éducation n’est pas de satisfaire un marché en dehors de l’individu, mais de favoriser l’éclosion et la professionnalisation de ses talents. Et c’est l’imbrication judicieuse entre les talents et les ressources disponibles qui déclenche la vraie dynamique de développement.

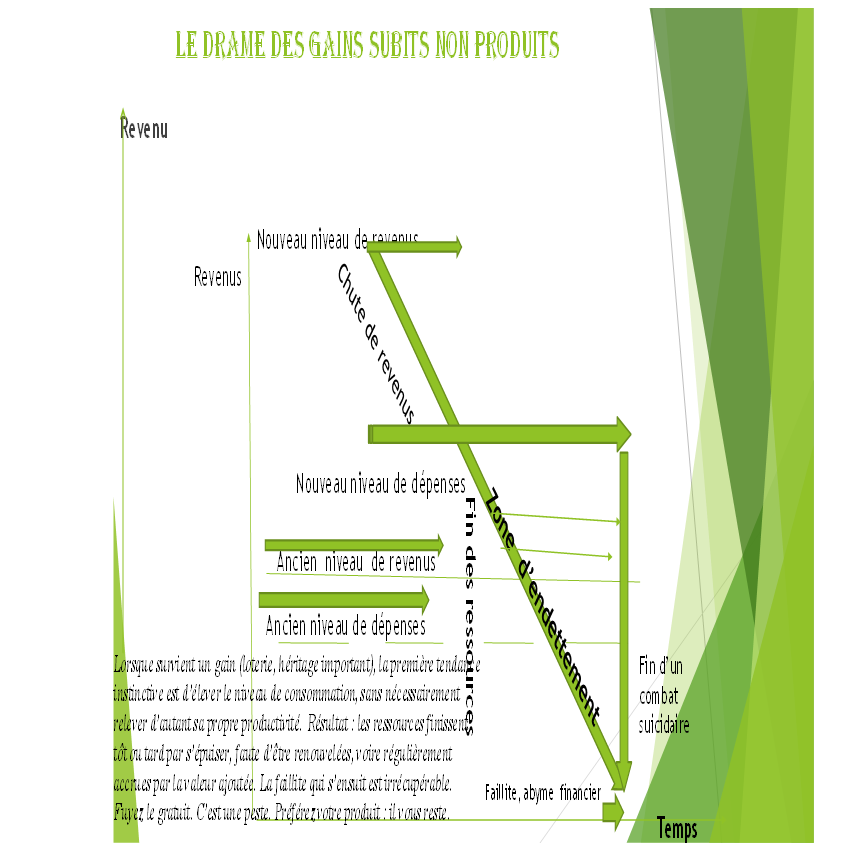

F. RICHESSE ET ARGENT

L’argent est un moyen de transaction des biens, mais pas un bien en lui-même (Adam Smith). La richesse est davantage une capacité productive et distributive qu’un processus d’accumulation. Un capital improductif n’est qu’une illusion de richesse. Seul l’investissement productif est un comportement économique favorable au développement.

On ne possède vraiment que ce que l’on a produit soi-même, le reste est une illusion, qui peut cacher une pauvreté psychologique profonde.

Du point de vue éthique aussi, on est davantage valorisé par sa capacité à aider d’autres, à léguer quelque chose de positif à la communauté, à la nation et/ou au monde, que par les accumulations purement égoïstes.

L’élite africaine, mal instruite sur cette notion, s’évertue à accumuler le maximum d’argent plus ou moins détourné, comme signe de richesse. Il y a là un grave déficit en autopromotion, gaspillage du potentiel d’investissement productif individuel et collectif.

Le culte de l’argent plutôt que de la capacité productive est le piège le plus féroce dans lequel l’occident a capté l’Afrique. L’abime dans lequel le mirage de l’argent nous a plongés est profond. Or la différence entre la richesse et l’argent est comme entre l’arbre et son ombre. Nos ancêtres travaillaient pour vivre dans l’abondance et n’avaient pas besoin d’argent. Aujourd’hui, nous sommes esclaves de l’argent mais plus nous en accumulons, plus nous sommes pauvres. L’épidémie de l’argent a envahi toutes les couches sociales, toutes les familles et tous les individus, et les a rendus aveugles aux abondantes richesses dont la nature les a dotés. Il est partout perçu comme un manque à combler, un besoin dirimant à satisfaire, un objectif final. Ce mirage est à l’origine de l’exode rural galopant et de la fuite massive des cerveaux africains. L’occident n’en demandait pas tant pour s’installer en maître sur les trésors que nous abandonnons ainsi.

Pour décoller, l’Africain doit absolument démystifier l’argent au profit de la création d’abondance à partir des ressources de l’environnement immédiat. Le culte de la gratuité et celui de l’argent sont les deux principaux freins à l’essor de l’Afrique.

Le retour aux sources de la vraie richesse est un des défis majeurs du développement que doit relever l’éducation africaine. Il faut patiemment installer ce nouveau réflexe dans les mentalités et les comportements pour créer des êtres empreints de dignité et un environnement de prospérité. La tâche est immense mais incontournable, et sa réalisation est plus que possible.

G. DEVELOPPEMENT ET REALISATIONS PHYSIQUES

Les réalisations physiques (palais, monuments, routes, ponts, barrages, énergie, hydraulique, œuvres d’art…) ne sont pas en soi des indicateurs de développement si elles sont le résultat d’assistance, d’importations massive d’équipements et/ou de réalisations étrangères. Cf. la plupart des cités, monuments et infrastructures africaines.

Elles n’indiquent le développement que lorsqu’elles sont le résultat de l’appareil productif interne et de son efficacité.

De même lorsque les communautés de base se font construire ou octroyer des écoles, des dispensaires ou des ouvrages d’énergie, d’hydraulique ou de VRD, cela renforce leur dépendance économique du genre lutte contre la pauvreté ; le vrai développement s’obtient lorsque ces ouvrages sont construits par leurs propres corps de métiers, voire autofinancés et/ou autogérés par la communauté elle-même.

L’État, les ONG et les élites africaines tombent souvent dans le piège de croire qu’ils contribuent au progrès des communautés de base par des octrois d’ouvrages qui n’ont pas été au préalable conçus, élaborés et réalisés par les destinataires pour être finalement autogérés et répliqués par eux.

Le développement ne souffre pas de raccourci : il est un produit intérieur ou n’est pas.

H. QU’EST-CE QUE L’EMPLOI ET OU LE TROUVER ?

- Qu’est-ce que l’emploi ?

L’emploi est une combinaison opérationnelle entre les talents individuels et collectifs et les ressources de l’environnement immédiat pour créer la richesse. Le développement réside dans le potentiel de détection et d’exploitation judicieuse des talents pour la création de la richesse individuelle et collective. Donc tout individu quels que soient ses handicaps, peut s’épanouir pleinement et se prendre entièrement en charge s’il connaît et exploite au mieux ses talents en symbiose avec les ressources de son environnement.

- Où se trouve-t-il ?

Dans l’environnement immédiat, dans la communauté de naissance, dans le pays natal. Le reste est une illusion, une servitude inutile, une confusion entre l’argent et la richesse. Cette dernière est exclusivement une capacité d’exploitation combinée des talents et des ressources physiques dont la nature nous a dotés pour créer sa propre richesse. Cela appelle l’imagination créatrice à laquelle peut recourir tout individu. L’emploi ne se trouve donc pas en dehors de nous, mais en chacun de nous.

Donc les africains commettent une erreur suicidaire à s’expatrier et ou à s’abandonner entre les mains de l’étranger sous prétexte de pauvreté. Cette dernière est un état d’esprit et non une donnée.

Conseils à la jeunesse africaine : il n’y a pas de meilleur endroit pour pousser, fleurir et porter des fruits que là où l’arbre a été plantée. Donc, restez chez vous et ouvrez les yeux : vous serez comblés.

- Réussite isolée ou réussite partagée ?

Lorsque la réussite individuelle est intégrée dans une plateforme de progrès de l’ensemble de la communauté, elle est plus viable parce que bénéficiant de la solidarité de tous puisque tout le monde y trouve son compte. C’est l’avantage de l’économie communautaire par rapport à l’économie capitaliste caractérisée par l’égoïsme et la compétition, à ne pas confondre avec la compétitivité.

- Sortir de l’emploi-placement, inhibiteur des capacités, pour l’auto emploi libérateur des talents

La recherche de l’emploi en dehors de soi et des ressources de l’environnement immédiat a fait beaucoup de tort à l’Afrique : il en a résulté un gâchis considérable de talents et de ressources, et partant, d’opportunités d’émergence. Désormais il s’agira de promouvoir la foi dans les potentialités individuelles et collectives, et de les exploiter pleinement pour la création généralisée de richesse pour tous, par tous et partout.

- Exode vers les villes ou vers l’étranger ?

L’exode est une bêtise et une ignorance crasse : Du point de vue abondance et variété des ressources propices à la création de richesse et de qualité de vie, la campagne a un avantage comparatif vis-à-vis de la ville et la terre africaine, vis-à-vis de l’étranger.

III. LES FACTEURS DU DEVELOPPEMENT

Le véhicule du développement comprend 4 outils fondamentaux :

- L’homme, l’acteur, le planteur

- Le capital, la sève

- La technologie, le moteur du véhicule

- Les ressources naturelles et l’environnement, son étoffe, sa substance.

C’est l’interaction de ces quatre facteurs qui fait pousser plus ou moins bien le véhicule du développement.

Dans cet ensemble, l’homme tient, de loin, le principal rôle.

L’homme est le sujet et l’objet du développement. Il est le seul facteur à être le sujet et l’objet, tandis que tous les autres ne sont que ses outils.

Cet acteur a deux dimensions :

- un état de conscience et

- une capacité physique

L’état de conscience est le résultat de

- sa spiritualité et de sa culture

- son passé (histoire),

Sa spiritualité et sa culture indiquent ses racines ainsi que son potentiel psychique de progrès. Le passé retrace son histoire et son vécu et explique sa condition présente. La meilleure spiritualité est celle gravée dans la tradition d’un peuple, car c’est elle qui lui permet d’exprimer la plénitude de son être et de communier avec l’esprit que Mère Nature a immergé dans son environnement immédiat pour le nourrir et favoriser le plein épanouissement de ses capacités psychiques et physiques. Elle constitue donc ses racines et sa richesse intérieure. L’en séparer sous quelque prétexte que ce soit est un viol de son intégrité identitaire. C’est de ce viol inconscient que les peuples du Tiers Monde tirent leur décadence culturelle, économique et politique, par le simple fait de placer leurs repères hors de leur environnement immédiat, de leur histoire propre et de leur ascendance directe.

Les capacités physiques sont révélées par ses talents, ses compétences technologiques et sa force de travail (main d’œuvre). Une existence non guidée par la mise en valeur professionnelle et morale de ses talents est une existence ratée, car les talents sont la marque directe de la destinée, c’est-à-dire de la direction que l’homme est préparé par la nature pour s’épanouir et accomplir sa mission sur terre. Une éducation visant le développement individuel et collectif est censée prendre appui sur la détection et l’épanouissement des talents.

L’outil d’exploitation des talents est la créativité et la production technologique. Un peuple équipé par l’extérieur est un peuple voué à disparaitre. L’Afrique, dans sa dépendance technologique totale actuelle ignore la gravité du risque qu’elle court et l’urgence de s’en sortir.

Voilà, résumées, toutes les composantes à prendre impérativement en considération dans l’homme lorsque l’on entame le processus de développement.

L’homme est le point de départ et l’aboutissement de toute entreprise de développement. Celui qui envisage le développement en négligeant, voire en faisant fi de ces fondamentaux de l’homme, passe à côté de la plaque. Donc la connaissance de l’homme total, c’est-à-dire de sa spiritualité, de sa culture, de son histoire, et de son potentiel intrinsèque de progrès est le point de départ du processus de développement.

Le stock de capital a plusieurs composantes :

- Physique (immobilier, matériel de production, matières premières) ;

- Technique (technologie) et

- Financier (argent sous toutes ses formes)

Terre et environnement ne sont pas un capital au sens économique du terme, puisqu’ils ne sont pas transformables en produits. De même la ressource humaine ne l’est pas à proprement parler ; c’est plutôt sa force de travail qui l’est.

Pourtant, en langage de développement, l’homme, la terre et les ressources naturelles constituent le capital de base sur lequel repose le développement. L’homme en est le moteur, la terre et les ressources naturelles, les porteurs.

Le capital financier est l’ensemble des ressources financières (fonds propres et endettement) engagées dans la structuration du flux interne.

Cette dernière n’est effective que si elle est intégralement ou quasi intégralement autofinancée (fonds propres). La souveraineté monétaire facilite ce financement intégral ; c’est pourquoi elle doit être jalousement préservée, pourvu qu’elle soit effectivement utilisée sans entrave pour la structuration de l’endogénéité du flux.

Pour assurer le financement intégral de l’économie du développement il faudra également sortir du piège de la monnaie scripturale. La création monétaire par les banques à partir des crédits aux privés, voire même à l’État souverain lui-même (!) sont une aberration structurelle qui porte en lui les germes la décadence économique. La création monétaire appartient à l’État seul. Elle peut et doit utiliser cette prérogative pour créer des fonds et banques sectoriels : fonds et banques spécifiques pour l’agriculture, l’industrie, le commerce, l’artisanat, la production technologique, la culture, l’éducation, le sport, les routes, etc. Aucun secteur n’échappe à cette prérogative ; il faut donc en user sans limitation, à condition de la situer dans le cadre strict de la déclinaison sectorielle de la vision nationale et d’une gouvernance rigoureuse. Dans ces conditions il faut arrêter de penser ou pis encore, de s’adresser à des « bailleurs » autres que l’État lui-même.

Enfin, l’épargne est la pierre angulaire de la capacité d’investissement, public comme privé, ainsi que le garant de la solvabilité de l’État et conséquemment de la stabilité monétaire. « Qui veut voyager loin ménage sa monture », dit l’adage. La culture systématique de l’épargne individuelle et collective prépare et renforce les capacités d’autosuffisance et d’occupation des canaux du flux économique.

La production et la compétitivité technologiques sont le moteur central du développement. Or l’Afrique qui se contente de consommation effrénée de technologie dans tous les domaines de son économie, depuis la santé, l’éducation jusqu’à l’industrie, en passant par l’agriculture et les services, se rend totalement inéligible au développement. Or un véhicule sans moteur est incapable de rouler. La différence essentielle entre l’Asie et l’Afrique est que l’Asie n’importe chaque pièce de sa technologie qu’une fois, tandis que l’Afrique persiste depuis six décennies à toujours importer tous les éléments de la technologie utilisée dans son économie. Résultat : malgré une apparence parfois reluisante de son infrastructure économique, elle sombre chaque jour davantage dans la dépendance et le délabrement structurels. Et c’est sur ce substratum inerte que beaucoup de gouvernements promettent et/ou envisagent pompeusement l’émergence. L’objectif de dynamique structurelle à atteindre, à savoir la maîtrise et compétitivité totales de la technologie de tous les secteurs économiques, voire le leadership de certains secteurs de pointe, est totalement éloigné des préoccupations des gouvernants et de l’élite africains. Ils s’imaginent qu’il suffit (si tant est qu’il soit permis !) d’importer et d’installer en l’état des pièces de technologie pour faire de leurs programmes des vecteurs de développement. La compétitivité technologique ne souffre pas de raccourci. Elle doit émaner exclusivement des acteurs internes.

Les ressources naturelles et l’environnement, c’est le soubassement, le cadre essentiel et surtout la matière première du développement. Les ressources naturelles (les mines, l’énergie, l’eau) sont la matière première et la substance du développement. Ce sont elles qu’utilisent les entreprises pour produire les biens et services, résultats de la valeur ajoutée qu’elles lui confèrent. Il y a donc un lien direct entre ressources naturelles et création de richesses, en tant que composante essentielle. Lorsqu’un pays n’en a pas, il lui faut aller s’en procurer ailleurs. Celui qui en a, a donc un avantage comparatif d’autant plus important que ces ressources sont considérables. Au point de susciter l’envie et la violence des puissances mondiales qui cèdent souvent à la tentation de les occuper par la force, y compris créer un environnement d’instabilité et de meurtre pour favoriser le pillage. Si bien que pour tous les pays du Tiers Monde, abondance de ressources naturelles équivaut à une condition inverse du développement ou à une malchance. C’est malheureusement la situation que vivent tous les pays africains détenteurs de matières premières importantes, comme la RDC, le Mali, le Niger, le Gabon, etc. où les puissances étrangères ont installé le chaos, l’insécurité et la dictature pour pouvoir piller impunément ces ressources essentielles à leur hégémonie.

Et pourtant les ressources naturelles constituent, ensemble avec la terre, l’environnement, la sécurité et la monnaie, les domaines de souveraineté qui par définition sont réservés aux acteurs internes du développement. Une entorse, si minime soit-elle à ce principe de souveraineté constitue un caillot de blocage au circuit économique. Or le principal frein actuel à l’essor de l’Afrique est justement l’abandon de ses ressources naturelles aux mains de puissances qui, de leur côté, prennent tous les moyens, notamment militaires et terroristes, pour perpétuer ce pillage. Un cercle vicieux dont il faut absolument sortir pour enclencher le processus de domestication du développement.

Mais il ne suffit pas d’avoir des ressources naturelles pour enclencher le développement : il faut privilégier la valorisation interne par rapport à la vente de ressources brutes, non transformées. Cette situation tend à privilégier une minorité et à la perte des opportunités d’intégration interindustrielle nationale. Le développement commence seulement lorsque ces ressources sont transformées sur place et intégrées dans l’économie locale.

En conclusion, les ressources naturelles sont les premiers instruments de création de richesse, mais elles ne favorisent le développement, c’est-à-dire de richesse partagée et aux effets multisectoriels que lorsqu’elles sont mises internement en valeur. Etant la matière première par excellence du développement, elles figurent en première place dans les secteurs de souveraineté d’un Etat, qu’il est donc impératif de sauvegarder pour assurer l’indépendance économique nationale.

IV. LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT

Ce sont les trois agents économiques internes, à savoir :

- Les communautés de base (ménages), garantes des terres et des traditions, détentrices du capital (financier et physique) et du travail, foyers de la production primaire et de l’artisanat ;

- Les entreprises privées nationales, creusets de la production secondaire ;

- Le gouvernement, détenteur du pouvoir de régulation et d’arbitrage, d’imposition ainsi que de la souveraineté monétaire.

C’est eux qui, en combinant plus ou moins bien les facteurs, occasionnent un développement durable.

Le développement, étant une dynamique exclusivement interne, repose essentiellement sur ces trois agents internes qui doivent s’assurer une occupation totale et autonome des canaux du flux économique.

Donc les politiques de développement doivent impérativement viser la pleine occupation des canaux du flux économique par les communautés de base et les entreprises et leur soutien conséquent par le gouvernement à travers, la souveraineté monétaire et une politique fiscale conséquente.

Cela se traduira par :

- Des communautés de base autosuffisantes ;

- Des entreprises nationales technologiquement performantes, situés et structurés systématiquement dans la vision nationale et opérant dans un réseau d’échanges intégré de tous les secteurs de l’économie nationale ;

- Un État ayant une vision structurelle de l’économie et une gouvernance éclairée, orientée vers la l’intégration interne de l’économie nationale et la maîtrise interne des canaux du flux, et qui autofinance entièrement cette structuration interne à travers la souveraineté monétaire.

Bref, le processus de développement est avant tout un processus de construction de la maîtrise et de l’occupation des canaux du flux économique par les acteurs internes.

C’est là un constat sur lequel devraient réfléchir les gouvernants africains, car ils mettent le plus clair de leurs efforts à créer les conditions de mise sous-tutelle des acteurs internes par les intervenants étrangers. Les communautés de base et le secteur privé national sont en marge de la gouvernance actuelle de l’Afrique alors qu’ils sont les pièces maîtresses de l’occupation interne des canaux du flux économique qui sont incontournables dans le processus de développement. Et dire que les pays africains s’éloignent chaque jour davantage du vrai scenario de développement à chacun de leurs choix économiques, car c’est la croissance conjoncturelle qui les préoccupe et non pas la dynamique structurelle.